柏木です。きっと多くの部下や経営層がわかってあげれらない言葉「心理的安全性」。上司の側からすると「何を言ってるんだろう?」と思ってしまいがちなキーワードですね。

正直、高確率でわかり合えない気がします。

「ん?ん?こっち今この嵐にビニ傘でさらされてるんだけど?」みたいな自分に、屋内にいる部下から「心理的安全性がぁ(やばみ)」ってLINEが届いた気分に近いからです。

まぁそれはそれで、話し足りないから今度話そ!

心理的安全性の裏に隠れる3つの要因

とはいえ、部下の要望には対処しなければなりません。私達の仕事は、チームで成果を出すこと(部下に気持ちよく仕事をしてもらうこと)なので、早めに対処した方が良さそうです。

いろんな人の言う「心理的安全性」を聞いて、この言葉の裏に3つの意味が隠れているケースが多いことがわかりました。(柏木調べ)

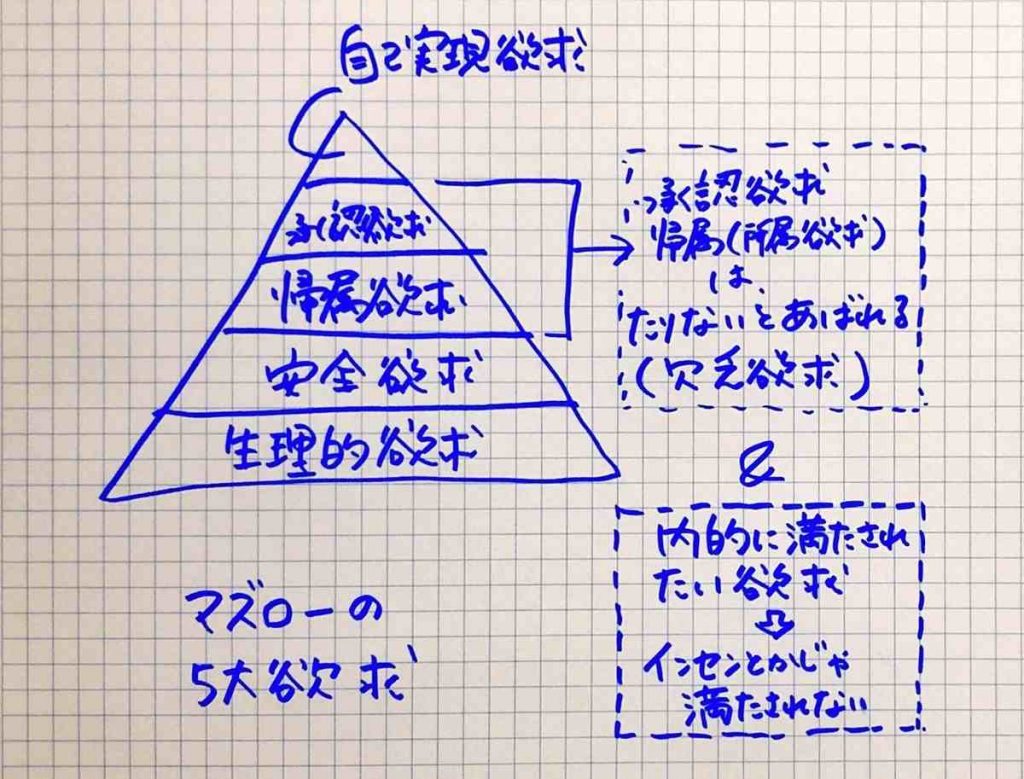

1.承認欲求

心理的安全性といいつつ、自分の承認欲求を満たそうとしているケースがあります。大体は本人も気づいていませんし、似たり寄ったりなものなのですが、話を聞いていくとチームが主語なのか・個人が主語なのかが見えてきます。

大人になったら承認欲求は自分で対処法を見つけてほしいなと思うものの、承認欲求は欠乏欲求なので満たされない限り、その人は満たそうと動き回るはずです。そして、動き回る行動が他メンバーにとって良い影響を与えないこともまぁまぁあるようです。

細やかに褒める、認めるがおすすめです。

2.嫉妬

多いですね、嫉妬。期の変わり目に多いですが、同僚が昇進した・移動した・転職した、、、など環境に変化があった場合に嫉妬が発生します。上司に向けられた嫉妬でなければ話を聞いて嫉妬を解消していくということが出来ると思いますが、自分に嫉妬が向けられ対処出来ない場合は他のメンバーに協力してもらった方がいいです。

あと、上司の仕事の細部を知らずに勝手に嫉妬しているケースもあります。上からの圧やプレッシャーの重みの事実を伝えてあげることも効果的だなと思います。

3.把握可能感

把握可能感というのをご存知でしょうか?把握可能感とは、今起こっていることを冷静に受け止め、「何をすべきか?」を秩序だって考えることの出来る力のことを指します。上司に比べて部下は入ってくる情報の時間軸が短く、狭くなりがちです。

人が一番ストレスに感じるのは、「何が起こってるのかを把握できない状況」です。特に上司と部下では「状況把握」の情報量に自然とすごい差が出るからこそ「なんで今なんだろう・・・わかってくれよ」というタイミングでコミュニケーションの齟齬が発生しがちになります。

部下が持っている情報を時々チェックしておくのもおすすめです。以外と抜け漏れがあります。

テキストコミュニケーションはアクノリッジメントが不足がち

リモートやChatツールを使うと、アクノリッジメント(承認・褒める)が不足しがちです。自然と知らないうちに「言葉が強い、怖い、冷たい」と思われてしまうので、時々は話をしたほうが結果的に仕事の効率が上がるなと思いました。(体験談)

(テンプレでもいいから、ありがとうとか褒める言葉を送るのはどうでしょう?ぐらいまで言いたいんですけど、それを言ったら元も子もないので自粛します。)

部下のリソースを仕事に集約させるために

気持ちよく仕事をしてもらうこと。そのためには、形からで良いので相手を承認することです。嫉妬する隙を与えないように務めることです。

いろんな人の話を聞きながら、きっと上司は「こっちはもっとしんどいんだ!お願いしたこと全然返ってこんぞ!!」と、思うことありそうだな〜と思います。それはそれで、また今度話聞くね!

管理職の仕事は、部下やチームが持っているリソース「時間的資源、能力的資源」を最大活用することです。副業が流行る今だからこそ、自社の仕事にリソースを集約させることが求められています。

心理的安全性がぁ・・・と言われたら、その奥にある本人の真意を早めに把握し、対処できると良いですね。本人が退職を決意する前に。リファラル採用全盛期なので、きっとどこかの会社から声かけられているはずです。

え?しんどい?こっちの話は誰が聞いてくれるんだって? だよね!飲もっか!