柏木です。新年あけましておめでとうございますって書こうとしたら、だいぶ時間がたちました。というか半月経ってました。恐ろしい。2019年も1/24終わりましたね。プルプル。今日は組織課題についてです。

組織課題って、凄い多くありませんか。

組織課題とか、組織の問題って凄い多いように感じますよね。会社が変わってくれない・・・上司が変わってくれない・・・社長がワンマン・・・せっかく育てても辞めてしまう・・・最近社内がギスギスしてる。待遇が変わらない、制度が古いなど。色々とあります。そういうのをひっくるめて皆さんの会社では何と言っていますか?組織の問題だねって?なるほど。難しいですねぇ。そりゃ解決しないでしょう。

組織って、誰?

そもそも、組織課題っていう言葉の万能感が凄いですよね。組織課題と言えばなんとでも含まれる感じがして、「バファリン」ぐらい、何でも行けちゃいます!的な雰囲気になります。ここがポイントです。

組織課題って、誰の課題でしょうか?組織課題って何の課題でしょうか?組織課題って、どこが起因でしょうか?「会社の歴史があるから、原因探しをしても仕方がない」という声も聞こえますが、分類していけば結構簡単に解決できる課題だったりもします。組織課題の多くは、3つに分類されます。

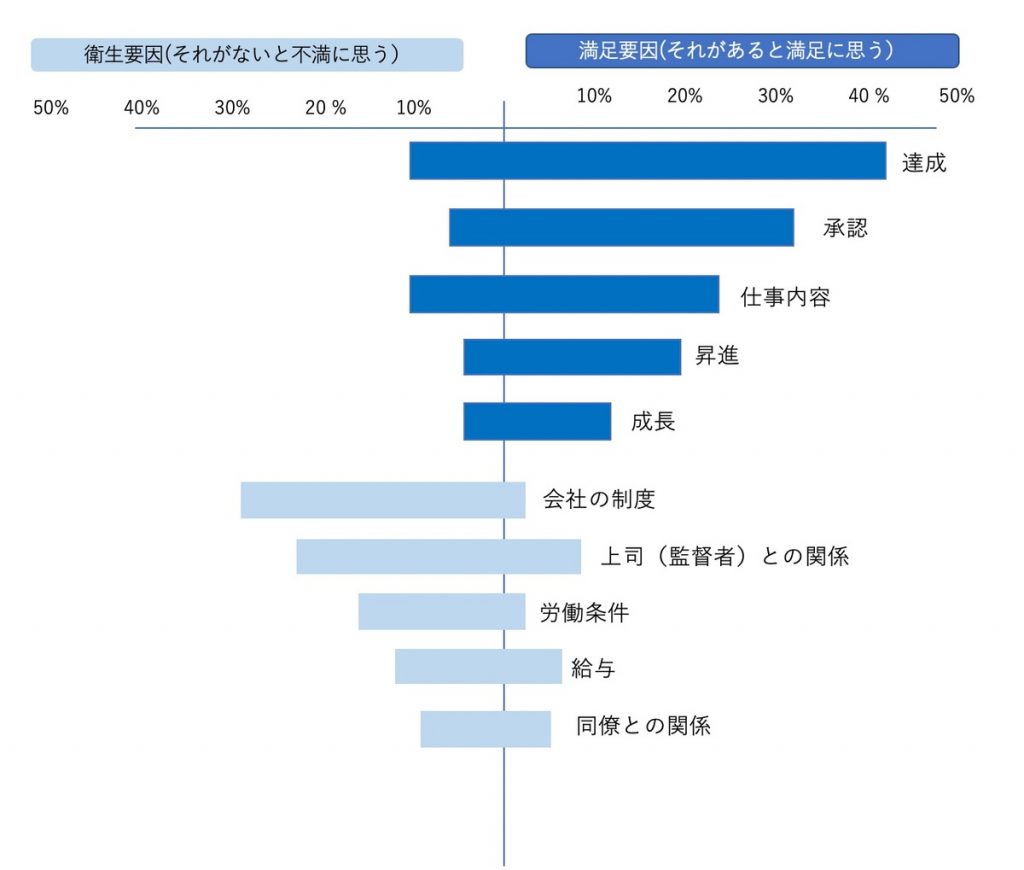

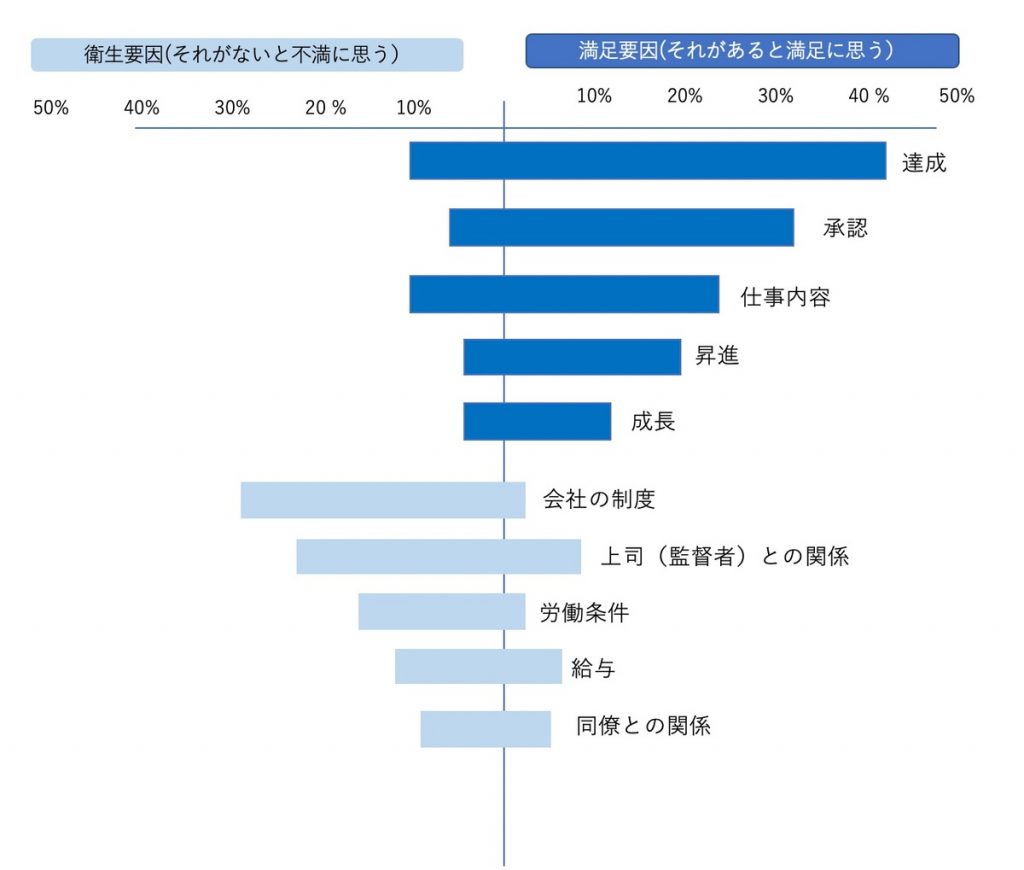

ハーズバーグの2要因論と言うものがあり、仕事をする上での皆のモチベーションって何だろうねって言うのを研究したものがあります。モチベーションの源を2つに分けたよーって言う理論です。一つ目が、衛生要因。これが無いと皆の不満につながると言うものです。そしてもう一つが、満足要因。これがあると皆の満足につながり、自発的に動いていく人になる。と言うものです。このハーズバーグの2要因論と、コンテクスト文化から考えていきましょう。

組織課題1:衛生要因(これが無いと皆ぶーぶー言うやつ)

衛生要因の多くは、会社の制度や上司との関係、勤務条件や給与などが挙げられます。自分で変えることが難しく、そして何より働く人にとって「あって当たり前」のものがほとんど。会社を運営する側からすると、「もうちょっと有り難み感じて!」と思いたいものなのです。(以前、私はメンバーのリッキーから「フルフレックスって便利っすね〜〜〜」って言われたコメントが嬉しすぎてスクショしました。それぐらい地味だけど、運営側からしたら大変なもの)

人事に「組織課題がありすぎます!改善して下さい!」と言っても、大体は衛生要因の部分をいじることになるので、満足度に繋がらないことが多いです。人事も頑張ってるんですけどね、つらみ。

組織課題2:満足要因(これがあると皆頑張るー!ってなるやつ)

満足要因の多くは、仕事面で達成したとか、表彰された・周りから認められたといった承認などです。昇進も満足要因ではありますが、個人的には短期的な満足要因なことと、なった瞬間から降り注がれるプレッシャーの方が大きいので微妙ですが、中には「昇進こそ全て!俺を社長にしろ!」と言う強者もいます。

達成する目標、承認される制度があれば良いですが、無い場合は「頑張れば達成しそうな目標を作り、できた人を皆で褒め称える」ものを作ると良いです。この「頑張れば達成しそうな目標」を作るのが超絶むずいですが、これについてはおいおいお話ししましょう。

組織課題3:高コンテクスト文化(同じ釜の飯食ってる感)

コンテクストとは、文脈とか脈絡のことを言いますが、組織について話す時のコンテクストとは、コミュニケーションの基盤となる社内文化の共有具合のことを言います。つまり、同じ釜の飯を食った感とか、皆で大変な時期を乗り越えたとか、「一つ一つのことを言葉にしなくても分かり合える関係」があると、組織への満足度が高くなります。日本はこの「コンテクスト」が非常に大事な国で、世界的に見ても「高コンテクスト文化の国」として見られています。あうんの呼吸、同じ釜の飯を食う・・・正直、働き方改革との相性の悪い気がするので、コンテクスト不足による組織の歪みは至る所で見受けられます。

組織の課題を解決するために

と言うことでまとめると、

「組織課題ですわ!これは!」と怒って経営層に提言することと同じくらい大事なことに、「自分達から変えていく」と言うことが大事になります。ほんでもってその改善方法は、・一緒にご飯を食べる(ランチでも、飲み会でも)・会話を増やす・褒め称える・皆で何かにチャレンジする(できたら大縄跳びとかバスケとかバレーとか、そう言う皆ができて、目標(承認)があるやつだとGood)とかなので、手軽に自分達から始めていくのもおすすめです。課題は課題。解決できるから課題なのです。課題を特定して、改善しましょう。

組織課題って、誰の問題?

組織課題は、その組織にいる全員の課題です。

株式会社ミライヘ代表取締役

GCDF-Japanキャリアカウンセラー/国家資格キャリアコンサルタント

転職や仕事の岐路を切り抜けるキャリア面談をやってます。

好きな食べ物:チキンカツ・ピザ あと、別軸で東京で1番小さい社長を目指してます。